1.マトンのカレー煮

昏睡から覚めたハンタも、スカーフ・タイの持ち主についてははっきり覚えていた。それから、その見知らぬ男が窓のところに立っている時に、羊肉のカレー料理に薬を入れて、自分を眠らせたに違いないと、同じく確信していた。

最後に、厩舎係のハンタが食べ残した夕食を分析した結果、かなり多量の粉末アヘンが見つかったが、あの晩同じものを食べた家の者たちには異常がなかった。

(出典 「白銀号事件」より)

羊肉のカレー料理が非常に重大な意味を持つことに気がついたのは、調教師の家に行く馬車の中でした。わたしはぼんやりしていて、みんなが降りてしまっても座っていたのをご記憶でしょう。わたしは心の中で、こんなに明らかな手がかりを、どうして見落としていたのかを、不思議に思っていたのです」

「それが、わたしの推理の最初の環でした。粉末アヘンはけっして味のないものではありません。まずくはないが、それとわかるものです。普通の料理に混ぜたのでは、食べると絶対にわかってしまうから、それ以上は食べようとはしないでしょう。カレーはアヘンの味をごまかすのにちょうどいい手段だったのです。どう考えても、あのよそ者のフィッツロイ・シンプスンが、その晩、調教師一家にカレー料理を食べさせることはできないし、彼が粉末アヘンを持ってたまたまやって来た夜の料理が、偶然アヘンの味を隠す料理だったと仮定するのは、恐ろしすぎる偶然の一致だ。

(出典 「白銀号事件」より)

2. チキンカレー 「海軍条約文書事件」より

食卓の用意はすべて整っていた。わたしがベルを鳴らそうとしたちょうどその時、ハドスン夫人が紅茶とコーヒーを手にして入ってきた。それから数分後、彼女が料理の皿を運んできて、みながテーブルについた。ホームズは食欲旺盛で、私は興味津々、フェルプスは落胆の極みといったところだった。

「ハドスン夫人はずいぶんきがきくよ」と、ホームズはチキン・カレーのふたを開けながら言った。「彼女の料理は種類こそ少ないが、朝食のアイディアにかけてはスコットランド女性も顔負けだ。そこにあるのは何かね?ワトスン」

「ハム・エッグだ」と、わたしは答えた。

「わかった! フェルプスさん、あなたは何をめし上がるかな、チキン・カレー、それとも卵? 自分で取りますか?」

・・・(中略)・・・

フェルプスが料理のふたを取った。その瞬間、彼は大声をあげて、座ったまま目の前の皿を見た。・・・(中略)・・・わたしたちは気を失わせないように、その口にブランデーを注いでやらねばならなかった。

・・・(中略)・・・

シャーロック・ホームズはコーヒーを一杯飲み干すと、ハム・エッグをつまんだ。・・・(中略)・・・

「駅であなた方と別れてから、私はサリー州のすばらしい景色を楽しみながら、徒歩でリプレーというかわいい小さな村まで行きました。そこの宿で私はお茶を飲み、念のため水筒を充たして、サンドイッチを一包みポケットに入れました。

(出典 「海軍条約文書事件」より)

3. 19世紀ロンドン風冷製ローストビーフ「ボヘミアの醜聞」より

・・・そして、それ以上は何も聞こえなかった。二人は別々の方向へと走り去り、ぼくも準備をしようと帰って来たというわけさ」

「準備というと、どういうことかね?」

「コールド・ビーフとビールを一杯いただこうということさ」と言うと、ホームズは呼びりんを鳴らした。

(出典 「ボヘミアの醜聞」より)

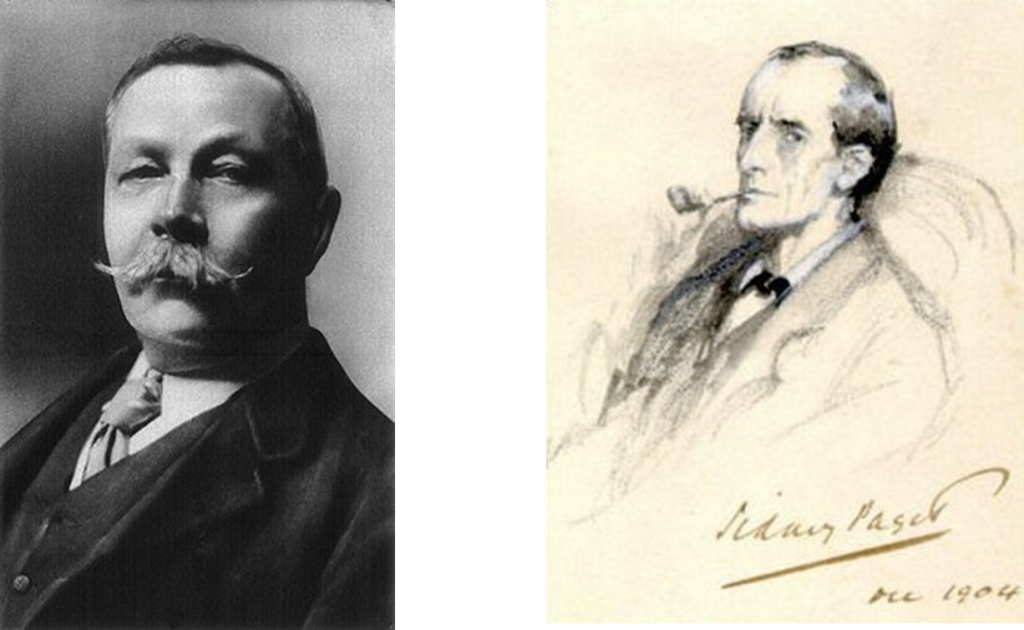

コナン・ドイルの生涯

また正しい環境への知識を欠くため危険な立場に追いこまれたことも何度かある。例えば私は競馬に関係したことはないが、それでも「白銀号」を書いた。あの小説は競馬の規程と調教のうえに主題があるのだ。話そのものに不都合はなかった。ホームズが大活躍するのもよかろう。しかし私の無知は天まで鳴りわたった。私はあるスポーツ紙で、この小説をめちゃめちゃにやっつけたすぐれた批評を読んだことがあるが、これは明らかにその道に通じた人の書いたもので、あの小説のなかの人物が小説の通りに行動したら、各人が一人残らず処罰されるだろうとしてあった。あのなかの半数は監獄ゆきで、残りは戒告されて競馬界から追放されるだろうとあった。それでも私は、細かいことにあまり神経をとがらしたことはない。人間たまには高飛車に出るのが必要だ。

(コナン・ドイル著、延原謙訳『わが思い出と冒険―コナン・ドイル自伝』より)

コナン・ドイルの生涯

19世紀後半のイギリスを象徴する一人の人物、コナン・ドイル。シャーロック・ホームズシリーズの生みの親と言えば、おわかりでしょう。コナン・ドイルは1859年にエディンバラのピカルディプレイスで誕生しました。元々ドイル一家はコナン・ドイルの祖父のジョン・ドイルが絵師(風刺漫画の祖)としての才能を発揮し、裕福な家庭でロンドンのケンブリッジで暮らしていました。ジョン・ドイルの四男でありコナン・ドイルの父であるチャールズはエディンバラの官庁事務所で働き口を見つけ、そこで生涯働くこととなり結果コナンはスコットランドの首府生まれとなりました。

少年時代のコナン少年は家庭のしつけがスパルタ風で、学校はそれに輪をかけてスパルタ式の厳しいものだったので、けんかに明け暮れながら家庭と本だけが自分の慰みだったと振り返っています。またコナンは、10歳ランカシャー州にあるローマ・カトリック教の公立学校に行き、寮生活を過ごしています。コナンは、スパルタ式の学校での食事も具体的に記しています。

朝食は、バターなしのパンとたっぷり水を割ったミルクで、

たまに肉が出ることもありました。

昼食は、

バターつきのパンに

「パンとビール」と称するパンの小片とうす茶色の飲み物に

ホット・ミルク。 夕食はポテトに週2回プディングが出ていました。

コナン少年の学校での食事にポテトが登場しています。新大陸から到来したジャガイモはイギリスではいつごろから登場するようになったでしょうか。実は、イギリスでのジャガイモ栽培は、他国より非常に早く1699年にはイギリス全域で栽培されました。そして、18世紀には国内全土で、ジャガイモは商業用農作物となり、人々からますます信頼される作物となっていきました。

ジャガイモとトウモロコシ―インディアン・コーンと呼ばれるもの―は、ヨーロッパの農業、もしかするとヨーロッパ自体が、通商と航海の大規模な拡張によって得た最も重要な2つの改良点である。

(アダム・スミス『国富論』)

コロンブスに端を発した大航海時代の幕開けから『国富論』の出版された1776年までの

およそ280年のヨーロッパの動きは、このアダム・スミスの言葉に集約されるのかもしれません。

ジャガイモは、その後、貧民を支えイギリスの人口増加に貢献し、19世紀に入り工業化が進むと労働者階級の食事になくてはならない食材として、大量に消費されるようになりました。

当時の食事の金額

1876年10月にエディンバラ大学の医学部に入学したコナン・ドイルは苦学生のため、医者の助手など報酬の貰える仕事を探します。

その際、彼はランチに2ペンスまでは使うことを許したそうです。

2ペンスという金額は、コナン自身が羊肉パイを購入する金額と述べています。

実際、当時のイギリスでは

ポンド、シリング、ペニー(ペニーの複数形がペンス)

という通貨単位が用いられていました。

1ポンド=20シリング=240ペンスとなります。

ドイルは当時の貨幣がどのくらいの価値があったのかを

緻密に説得力を持たせて、シャーロック・ホームズに組み込んでいます。

そんなものが何になるもんですか。私も見ましたが、十月四日、室料八シリング六ペンス、朝食二シリング六ペンス、カクテル一シリング、昼食二シリング六ペンス、シェリー一杯八ペンスとあるだけです。何も意味なんかありゃしませんよ

一流の値段からさ。部屋代が八シリングだのシェリーが一杯八ペンスというのは、贅沢ホテルだよ。こんなにとるホテルはロンドンにもそうたくさんはない。

(「花嫁失踪事件」)

苦学生時代のドイルは、昼食代の予算を羊肉パイ2ペンス程度と自らに課していたわけですので、その4倍にあたる8ペンスのドリンク代のシェリー酒が出されるホテルがどれほど高かったかは、当時の読者に多大な説得力をもたらしたことでしょう。

また、当時どのくらい稼いだら、ロンドンで暮らしていけるのかという金銭事情にも小説内で踏み込んで書いています。

「たいへんおもしろいお話です。年に百ポンドも利子がはいるうえに、働いてお金をおとりになるとすれば、さだめし旅行をしたり、そのほかいろんな好きなこともなされるわけですね。独身の女性なら、一年に六十ポンドもあればずいぶん結構にやってゆけますでしょうから」

(「花婿失踪事件」)

『つい近ごろまで、スペンス・マンロー大佐のお宅で毎月四ポンドいただいておりました』

(「椈屋敷」)

1年に60ポンド、つまり月額5ポンドなら独身女性が暮らしていける金額だと、ホームズは依頼人のメアリー・サザーランドに申していますし、「椈屋敷」で依頼人バイオレット・ハンターがホームズにこれまでの事情を打ち明けた場面では、家庭教師代として毎月4ポンドの収入を得ていると伝えています。

ちなみに、コナン・ドイルはローマ・カトリック教系の寄宿生中学に入りましたが、その授業料は年間五十ポンドばかりかかっていると自伝に記しています。

さて、先ほどの「花嫁失踪事件」で、ロンドンの一流の値段とするホテル一泊の料金が8シリングとなり、およそ10泊で月額4ポンド(80シリング)に達します。このあたりからも当時の相場観が理解できるでしょう。

イギリスとカレー

ホームズ作品と併せて、イギリスとカレーの話をいたしましょう。「白銀号事件」は、カレーを謎解きのヒントに使っています。アヘンを隠すための道具として、カレーを活かしているのが特徴です。実は、当時カレーはイギリスを代表する料理と言っても過言ではないほどの存在感を放っていました。

19世紀の100年間で、イギリス本国でのカレーの立場が大きくなっていきました。その土壌を作ったのが18世紀でした、ホームズの時代から100年ほど前の時点でイギリス人の間にカレーという言葉はすでに浸透していたそうです。イギリスと友好条約を結んでいたインド中南部のニザーム王国の宮廷料理やカレーがイギリスに伝わっていきました。

初期にインドへ移住したイギリス人たちはスパイスを多用するゴア料理(インド料理の一部)にそれほど違和感を覚えなかったようでした。というのも18世紀のイギリスでは料理にクミン、キャラウェイ、ジンジャー、コショウ、シナモン、クローブ、ナツメグをふんだんに使う中世ヨーロッパの食の伝統が健在だったからです。一方、フランスでは多種多様な香辛料をふんだんに使う中世の伝統からいち早く脱却し、香辛料はコショウ、クローブ、ナツメグに絞って、料理においしく効果的に使うように変わっていました。

19世紀に入ると、イギリス人がゴアから引き上げる際に、ゴア料理とゴアの料理人をイギリスへ連れだったと言われています。尤も、カレーのレシピが最初に載ったのは1796年版のハンナ・グラース著『簡単に作れる料理の技法』です。1747年の初版では、コリアンダーシードとコショウで味付けする料理でしたが、18世紀末のこの年の版でカレー粉とトウガラシパウダーが追加されたのでした。

その後、カレーのレシピは19世紀に立て続けに刊行された料理書に掲載されました。いすれもイギリス人がインドに在住し、インド料理の数多くの料理からアレンジを加えたレシピが収録されていったのです。

そして、19世紀のイギリスの中流階級でカレーが流行する一因となったのが大衆向けの雑誌にインド料理のレシピが掲載されるようになったことです。カレーが人気となった決め手は、庶民のお財布にやさしくとても経済的だったことです。また、カレーは残り物の肉や野菜を使い切る理想の料理でした。余り物の肉や野菜をカレーパウダーやスパイスで混ぜて使い切るため、家庭の食卓での献立を考える際の解決策として有効だったです。

最も有名な料理著作家の一人であるイザベラ・ビートン(1836-1865)が記した『ビートン夫人の家政読本』では、インド現地の味わいからイギリス人の好みの味に置き換えたカレー料理のレシピを載せています。

ビートン夫人のレシピにはインド現地の料理からイギリス流への変更が次の通り見られます。

1.多種多様のスパイスからカレー粉を使用する。

2.カレー粉とだし汁を一緒に入れる。

3.小麦粉でとろみをつける。

4.マンゴーからりんごに変更し加える。

その後、この19世紀英国式カレーは現代のイギリスではすたれてしまい、ほとんど食べられなくなりました。イギリスでは今でもカレーが国民食と言ってもいいくらい人気ですが、本場インドから直輸入したカレーを味わっています。今、19世紀英国式カレーは、日本で生き続けています。